ある「目的」のためには、どんな「タイプ」の社史を作ったらいいのか考えてみましょう。ただし、この区分はあくまでも便宜上のもので、実際にはそれぞれの要素が複雑に交錯しています。

目的

社史・記念誌は多くの場合、複数の目的を持っていますので優先順位を考えてください。ただし、これがしっかり固まっていないと後々いろんな問題が起きかねませんから関係者の意思統一はしっかりとしておいてください。

読者

どんな人にいちばん読んでほしいか、ということもタイプを決める大事な要素です。ただし、どんな人に何を伝えたいかということがポイントですか ら、年配の人には活字中心、若い人には写真中心といった固定的な考えにはとらわれないでください。

編集

収集されたデータでどんなものが編集可能か検討し、目的・制作意図を十分に反映させた編集方法を考えましょう。そのうえで日程や予算も含めて、スタッフを編成します。料理でいえば、編はいわば盛り付け、最後の仕上げですから心を込めて腕を振るい < お客様=読者> に提供しましょう。

本を構成する多くの要素のうち、どの内容を重視するかで、ある程度性格が決まります。主な内容と補足的な内容をよく検討してみましょう。例えば、社史の中に創業者の伝記や追想妄蓑が入っているケースもありますし、記念式典の関連記事だけで一つの章を設けてもいいでしょう。

また、その内容を伝えるにはどのような表現方法が適切かということを、読者の立場に立って十分に吟味してください。

様々な社史の例

肩が凝らずに読めますが、それだけシナリオの責任は重大です。

(「穴吹夏次物語・日々是前進」 株式会社穴吹工務店)

発売年度を品名表示で理屈は不要です。

(40周年記念誌「食創為世」日清食品株式会社)

記録を残すことに主眼をおかれた編集で、あらゆる資料が網羅してあります。

(「京都原糸商協同組合五十年史」)

社史というよりも産業史的な色合いも持っています。面白く、役立つ編集です。(「輝ける世紀へ 三ツ星ベルト70年史」)

3代にわたる経営者の個性が浮き彫りにされています。

(「新田ゼラチン創業75周年記念誌」社内報特別号「近25年史」)

読んで理解できるし、写真や図版で新たな発見もできます。

(「国士舘80年のあゆみ」)

ご担当者様の声はこちらより

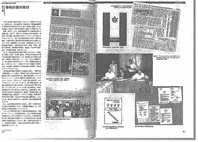

日本出版クラブの歩みが、記録と開設、年表で詳しく記述されています。

(「日本出版クラブ三十年史」)

(「第一実業50年史」)

タイトルとマークの処理で一貫性を持たせてあります。出演者の写真が思い出をよみがえらせます。

(「『部長刑事』40年の軌跡」朝日放送株式会社)

ご担当者様の声はこちらより

「人が財産」というポリシーと開発者の心意気が伝わってきます。

(「未来のための年代記。太平工業の50年」)